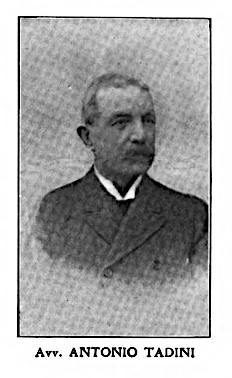

Scrivere di Antonio Tadini sarebbe toccato a egregi cittadini di quella generazione che fu a lui più vicina, con lui vissero in pieno fervore di giovinezza e di virilità, che gli furono compagni, amici o avversarii leali ; a noi, sebbene non più giovani, toccò in sorte di seguirlo e di ammirarlo nell’età provetta, quando, ritiratosi in disparte dalla vita politica, si era dedicato quasi interamente alla professione, alla famiglia, agli studi. Ma penso che per vedere in giusta luce la figura di Antonio Tadini non sia affatto necessario seguirlo passo passo nella numerosa serie dei suoi giorni lontani, attraverso il groviglio delle lotte politiche-amministrative locali, al contatto dei piccoli-grandi uomini, delle piccole-grandi vicende municipali. Tanto più ch’egli fastidì sempre il meschino personalismo, levandosi con generosi slanci a una visione nobile e larga della vita, sdegnò il contatto dei faccendieri, dei politicanti, dei procaccianti, dei profittatori di amicizie e di situazioni politiche, aborrì le pricche d’ogni colore e d’ogni risma.

Si può quindi affermare, con sicurezza di giudizio e con una visione abbastanza nitida della condotta morale e civile dell’uomo, ch’egli servì sempre con fedeltà, con coraggio, con entusiasmo le sue convinzioni politiche, morali, religiose, senza deflettere mai, coscientemente, dalla via tracciata. Anche in questi ultimi anni di sua vita mantenne pronto, lucido, pugnace quel suo spirito di intransigenza verso tutto ciò che gli paresse inquinato di secondo fine, di immoralità politica, di veleno antireligioso o antinazionale.

Antonio Tadini nacque a Galliate il 17 aprile 1849; avviato dapprima agli studii tecnici, sentì presto che altra era la sua via; l’alacre ingegno aspirava ad altro cibo, ad altri orizzonti, ad altra carriera. Dal Ginnasio di Varallo, dove era stato mandato dalla famiglia, passò al Liceo di Novara, dove, nel pieno vigore dell’intelletto, professava allora Stefano Grosso lettere greche e latine.

Il giovane Tadini respirava nel suo elemento. Dal liceo, dove, al contatto di esperti maestri, ebbe e diede chiarezza e impulso alle attitudini della sua mente felicemente disposta, il giovinetto portò seco alla Università e poi nella professione e negli studi giuridici e storici, quella pienezza e saldezza di coltura, quella trasparenza di pensiero scritto o parlato, quel senso del decoro e dell’armonia ch’è frutto non solo di doti spontanee, ma anche di una formazione mentale superiore quale può essere attinta soltanto alla sorgente delle civiltà antiche e della romana in particolare.

Nell’ingresso alla pratica della professione, ebbe la fortuna di incontrarsi e di far cammino con due maestri : il giurista Carlo Cerruti e l’avv. Luigi Gray; indi, messo studio per suo conto, si prodigò in un lavoro intenso e generoso che doveva durare ininterrottamente per un cinquantennio. Altrettanto fu il tempo ch’egli dedicò, con fedeltà costante, prima alla vita politica e amministrativa, poi alle cariche pubbliche d’ogni specie.

Questo in sintesi il suo curriculum vitae; ma forse potrà giovare il soffermarsi un poco a rievocare alcuni particolari della sua vita attiva e operosa, per intenderne meglio il significato e il valore essenziale.

In politica il Tadini fu un democratico fervente, severo, convinto; e poichè, in quei giorni, l’ideale democratico come l’intendeva il Tadini, era nobilmente impersonato in Felice Cavallotti, possiamo dire ch’egli fu seguace ed ammiratore di Cavallotti. Il nome del poeta-cavaliere, del tribuno generoso, del patriota fervente, del persecutore di tutte le cricche e di tutti i disonesti, impetuoso, audace, aggressivo, suonava allora da un capo all’altro d’Italia (1).

Se Cavallotti avesse potuto comprendere Crispi, se l’ideale d’una giustizia concepita ad usum delphini e cioè ad usum d’una sovranità popolare ad ogni costo non gli avesse fatto impaccio alla comprensione più alta e larga di uno stato forte e disciplinato e rispettato dentro e fuori i confini della patria nei suoi governanti, Cavallotti non sarebbe così presto decaduto dal suo trono; chè egli aveva saputo tenere in rispetto con la punta della penna e della spada la ciurma dei filibustieri pronti all’arrembaggio sempre ed ovunque.

Sebbene non abbia saputo e potuto costruire nulla di duraturo, è giusto riconoscere al poeta di Leonida un benefico influsso sulla gioventù del suo tempo, poichè la eccitò all’ideale della patria, all’amore della grandezza greca e romana, al sentimento dell’onore e della rettitudine civile.

Il Tadini espresse il suo pensiero intorno al Cavallotti e alla sua opera quando il 29 marzo 1898 nel Teatro Municipale fu incaricato di commemorarne la tragica morte dal partito democratico novarese. Quel discorso, che abbiamo alle stampe (2), è prova documentaria della serena compostezza con cui il Tadini ricordò l’uomo a cui fu devoto per tanti anni e che cadde stroncato nel celebre duello tra il compianto e lo sdegno di tanta parte d’Italia; quel discorso è anche l’atto di fede politica del Tadini. Non la lode vaga e retorica, non il grido incomposto del settario, non la rabbia del vendicativo: ma il commosso sincero tributo di pianto, e il nobile e penetrante ricordo del Cavallotti migliore, di quello cioè in cui l’oratore sentiva pienamente rispecchiato sè stesso. Tutto il discorso servì a mettere in rilievo le qualità più belle che indubbiamente il Cavallotti possedeva: alte idealità di poeta, audacie di tribuno, antiveggenza di statista, la più giovanile ingenuità, la bella generosità verso gli avversarii, la bontà verso i miseri, la rivolta contro ogni sopruso, la persecuzione di tutti i profittatori. C’erano dunque in questo uomo politico sufficienti doti di cuore e di mente perchè il Tadini, animo pronto a vibrare a ogni nota di gentilezza e di generosità umana, se ne sentisse infervorato e perchè potesse concludere il suo discorso rivolgendosi ai giovani così:

«Egli, italiano avanti ogni cosa, ma senza feticismi, idolatrie, o superstizioni amava vivissimamente l’Italia. Come Garibaldi, all’Italia nulla mai negò, nulla avrebbe negato ... Felice Cavallotti nulla ebbe, nulla chiese, campò la vita lavorando e lottando e morì poco meno che povero, com’era vissuto. In alto i cuori, o giovani!».

La lode migliore del Tadini sindaco e consigliere per numerosi anni nel Comune di Galliate, e, per un triennio (1908-10), consigliere del Comune di Novara, consigliere provinciale, membro della Deputazione Provinciale e della Giunta Provinciale Amministrativa, è in quelle parole che il Podestà di Novara, Marchese Luigi Tornielli di Borgolavezzaro, scrisse alla Famiglia in occasione della sua morte:

«Ancorchè schivo di onori e di fasto, pur tuttavia prese parte alla vita pubblica e vi recò il contributo d’uno spirito alacre ed informato ad ogni più elevata evoluzione dell’umano e civile_progresso e quello di una indiscussa ed ascoltata autorità in seno alle Rappresentanze della amministrazione comunale e provinciale».

Quanto siano veridiche e di giusto equilibrio queste parole sarebbe facile dimostrare con l’incartamento conservato dal Defunto e messo cortesemente a mia disposizione dalla Famiglia, e con gli atti a stampa del Consiglio Comunale. La generosità dei suoi atteggiamenti in Consiglio, specialmente dopo le elezioni amministrative del 1908 a cui era stato trascinato, si può dire, a viva forza da un plebiscito di persone autorevoli, di amici, di cittadini d’ogni ordine, è dimostrata dallo sdegno con cui abbandonò l’aula del Consiglio per sempre, quando quell’aula fu trasformata in circo di socialistiche buffonate, di propaganda politica di basso ordine che culminò nella stupida battaglia per la denominazione d’una via a Francisco Ferrer.

Inutile e umiliante rievocare quei tempi in cui la barca del paese andava alla deriva, senza bussola, senza mete e ideali, in balia di tutte le onde; ma è bello rievocare lo sdegno di quest’uomo già quasi sessantenne che aveva sognato per l’Italia un’era felice di vita e per il suo popolo le più belle pacifiche conquiste economiche e morali, che si ritira un po’ stanco e molto sfiduciato a far parte per sè stesso, piuttosto che accettare in qualsiasi modo la corresponsabilità di una amministrazione che si lasciava evidentemente prender la mano dai negatori della patria.

A questo proposito sarebbe qui opportuno mettere in luce l’opera del Tadini nel periodo della guerra; chè egli sentì subito che l’Italia aveva trovata la strada dell’onore e, tutto vibrante di sentimento nazionale, si offerse alle opere di assistenza e di propaganda con slancio giovanile, nonostante l’età avanzata. Contemporaneamente, diede assiduo contributo di vivaci articoli a quel giornale La Sentinella, la cui storia meriterebbe d’essere scritta da qualcuno dei più assidui collaboratori ancora vivi; perchè esso fu veramente la sentinella vigile contro ogni ritorno offensivo dei senza patria, fu la sorgente ossigenatrice dello spirito pubblico nei momenti più grigi e più tristi e fu l’organo ufficiale di tutte le iniziative di assistenza e di propaganda provinciale, sotto la direzione generosa del prof. U. Salmaso, la cui benefica azione a Novara fu troppo presto dimenticata, mentre egli pagò con la vita lo sforzo enorme sostenuto in quel moltiplicare sè stesso per animare, stimolare, dirigere e controllare lo spirito pubblico in quegli anni di dure prove. Quando l’ora funesta di Caporetto gettò lo sgomento nel paese, i migliori reagirono contro la depressione dello spirito pubblico, centuplicarono le energie, trovarono le ragioni e le parole del conforto. Di uno dei nobili discorsi del Tadini così si ricorda il prof. Luigi Bonollo, del nostro Liceo, ai figli di lui, nell’ora della perdita amara:

«Io ricorderò del Vostro caro perduto la fresca dritta anima italiana, quale fremeva nelle sue commosse parole una certa sera lontana, tra cittadini raccolti in un’ora di dolore e di pericolo per l’Italia: c’erano per la città, allora, brontolii sordi di empie torbide Cassandre : nel parlare del padre vostro (e pareva più giovine di tutti) lo sdegno serrato si illuminava di fede: sentii l’uomo e ammirai».

Egli ebbe in ricompensa la gioia grande di vedere i giorni radiosi della prima e quelli della seconda vittoria; i giorni dell’Italia nobilmente composta in dignità civile, avviata a destini alti e sicuri.

Se nella vita pubblica non aveva raccolte molte soddisfazioni e molti allori (aveva infatti carattere troppo poco accomodante e una sensibilità troppo nobilmente orgogliosa per adattarsi al disgusto di mettersi in piazza (3) e ai patteggiamenti di gran moda a quei tempi), ebbe invece agio di mietere abbondante messe di conforti e di gioie nella vita professionale.

Versatissimo in diritto civile e canonico e in materia di acque e di finanze, era onorato di larga clientela e consultato spesso da colleghi della città e di fuori e richiesto a prestar opera in consessi provinciali; e il suo giudizio aveva spesso valore risolutivo. Ma se era uno specialista in alcune discipline giuridiche, non lo era però in senso esclusivo di ogni altra coltura: anzi la sua scienza giuridica aveva questo di particolare: che era materia viva e attiva, non peso bruto e ingombrante; un calore umanistico ferveva per entro alla sua coltura e illuminava anche gli angoli più remoti del suo sapere; non la fredda considerazione del caso in rapporto alla legge, non la sterile dissertazione sconsolante erano nel suo stile; il caso e la legge trovavano sempre in lui un uomo, mente e cuore vigili e aperti, che umanamente intuiva, sentiva, parlava. Sicchè, come tale, potè forse guadagnarsi l’apparente accusa di sentimentale e brillante: e fu bella accusa per un giurista come lui che seppe essere profondo conoscitore della vasta e difficile materia senza lasciar paralizzare e anneghittire le più belle doti dell’uomo.

Nell’ultimo periodo della sua vita, abbandonate già da lungo tempo le ingrate lotte politiche, intermesso alquanto il ritmo del lavoro professionale che negli ultimi anni aveva poi del tutto abbandonato, si restrinse e dedicò interamente alle letture predilette e agli studii storici.

Chiamato a presiedere la Società Storica Novarese nel 1920, tenne la carica da par suo, con competenza e con partecipazione assidua a consigli ed assemblee; in un ambiente piuttosto freddo e apatico, com’è in generale la città di provincia per simile genere di attività, sentì che l’istituzione aveva tanto maggior ragione di esistere e di operare quanto più dura era la terra da spezzare e da arare: e alla Società diede lustro col suo nome, coi suoi scritti, con la sua presidenza. La sua morte improvvisa ci fu causa di vivo, sincero, profondo rammarico per molte ragioni e ci fece quasi credere che cadesse uno dei migliori auspici sotto cui si era fondata. Ma essa si manterrà viva e manterrà fedele la memoria del suo primo presidente e moltiplicherà le sue energie per mostrarsi degna di lui.

Chiuderò la breve commemorazione ricordando un altro dei titoli di benemerenza del Tadini verso la sua città e verso la Società nostra: quella cioè di cultore dei nostri studii. Certo egli sarebbe stato un prezioso illustratore della storia cittadina specialmente per alcuni aspetti in cui più era versato, se la sua passione per essa non fosse stata troppo distratta e schiacciata dalla vasta attività professionale da cui era totalmente assorbito; infatti fu appunto negli ultimi anni ch’egli potè imprendere la trattazione di temi di più largo respiro e di più profonda meditazione: quello sui moti del ‘21 a Novara e quello su Pietro Custodi che lasciò compiuto, sebbene in parte inedito e che la nostra Società sì farà dovere di pubblicare integralmente.

In questi, come negli altri pochi suoi scritti storici, sono doti caratteristiche la varia viva coltura, l’animata esposizione, l’ardore giovanile che razza qua e là in espressioni concitate, in giudizii vivaci e taglienti e in una fresca onda di citazioni.

Il lavoro che permetterà meglio ai nostri lettori di comprendere le attitudini e le doti di ricercatore e di studioso del Tadini è appunto l’ultimo, quello sui Custodi, a pubblicazione compiuta. Egli meditava anche uno studio sul Giovanetti, quando lo colse la fine, in pieno fervore di lavoro. Poichè Antonio Tadini cadde da buon artiere e da buon soldato; infatti nemmeno gli ozi meritati dopo tanto lavoro lo videro inerte e dimentico delle ragioni della vita; alla fine del suo corso umano egli aveva riserbato le gioie dei puri studii.

Morì dopo 34 giorni di degenza all’Ospedale Maggiore, assistito e consolato dalla sua cara famiglia, dalla Compagna dilettissima, dalle figliuole, dai figli, il 19 dicembre 1929, alle 12 in punto. Il suo corpo riposa nel cimitero di Galliate.

Il suo spirito, vivido sino all’ultima ora, è asceso alla visione di quel Dio in cui l’uomo giusto profondamente e nobilmente credette.

A[lessandro]. ViGLIO

CARICHE:

Tra le cariche più notevoli, occupate dal Tadini, trascurandone moltissime altre minori, ricordiamo le seguenti:

Consigliere comunale a Galliate (1880-1885; 1886-1890).

Vice Pretore del Mandamento di Galliate (1880-1881).

Sindaco del Comune di Galliate (1881-1882-1883).

Consigliere Provinciale pel distretto di Galliate (1885).

Membro supplente della Deputazione Provinciale (1886-1888).

Delegato Scolastico pel Mandamento di Galliate (1886).

Membro effettivo della Giunta Provinciale Amministrativa (1896-1897).

Consigliere Comunale di Novara (1908-1910).

Presidente della Commissione Amministrativa delle Biblioteche Civica-Negroni e del Museo Civico (1907-1911).

Presidente della Commissione Censuaria Provinciale dal 1927.

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (dal 1915 al 1920 circa).

Presidente della Società Storica Novarese (dalla sua fondazione, 20 maggio 1920).

Presidente del Comitato Novarese per l'esposizione storica scientifica di Firenze (1928).

PUBBLICAZIONI:

1) «Notizie cinegetiche del primo regno italico», Bollettino Storico per la Provincia di Novara, II [1908], pp. 152-156.

2) «Il cholera a Galliate nel 1836 e la visita di Re Carlo Alberto», id, III [1909], pp. 191-197.

3) «Gaetano Sangiorgio», id, IV [1910], pp. 208-210.

4) «La pulcella d’Orleans tradotta da V. Monti nelle carte di P. Custodi», id, VII [1913], pp. 177-181.

5) «Galliate nei secoli scorsi», id, IX [1915], pp. 113-117.

6) «Cenni sui moti del ‘21 in Piemonte con speciale relazione a Novara e ai Novaresi», id, XV [1921], pp. 1-11, 89-128; XVII [1923], pp. 317-319.

7) «Della vita e degli scritti di P. Custodi», id, XXI [1927], pp. 72-75, 179-184, 439-450; XXII [1928], pp. 163-167, 281-288, 421-426; XXIII [1929], pp. 309-332; XXIV [1930], pp. 11-35, 189-209, 434-445; XXV [1931], pp. 56-88, 468-482; XXVI [1932], pp. 107-114.

(1) La sua ammirazione per il nobile carattere di Cavallotti, all'infuori dalle intemperanze e dalla tumultuosa aggressività, egli mantenne fino agli ultimi suoi anni. Un giorno ripetevo a lui, che mi onorava di qualche visita al Museo, la strofe nota a pochissimi e mai stampata, scritta dal Cavallotti poco prima dell’ultimo duello, piena di mesti presagi:

Più chiaro ti discerno

Bel sogno del passato Marciante all’avvenir;

Chè il cuor dà il tuo sembiante All'ideale eterno

Per cui m’è oscuro fato Combattere e morir.

D'accordo con me nella indefinitezza del pensiero espresso nella strofe, egli sentiva in quel confuso scalpito di versi e d’immagini il singulto dell'anima generosa. E aveva perfettamente ragione.

(2) Il Corriere di Novara, 29 marzo 1898, N. straordinario.

(3) Lett. all’on. Podestà, Questore della Camera, del 6-6-1908.